경련 질환

열성 경련

정의: 6개월에서 5세 사이의 소아에서 중추신경계 감염(수막염, 뇌염 등)이나 다른 뚜렷한 원인(예: 대사 이상, 이전의 무열성 경련) 없이 발열과 동반되어 발생하는 경련

원인 및 병태생리

원인: 명확히 밝혀지지 않았으나, 유전적 소인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 추정됨.

유전적 소인: 가족력이 있는 경우 발생 위험이 증가함. 관련된 유전자 변이(e.g., SCN1A, GABRG2)가 일부 보고됨.

환경적 요인: 주로 바이러스 감염에 의한 급격한 체온 상승이 유발 요인임. 인간헤르페스바이러스 6형(HHV-6)이 가장 흔한 원인 바이러스로 알려져 있음

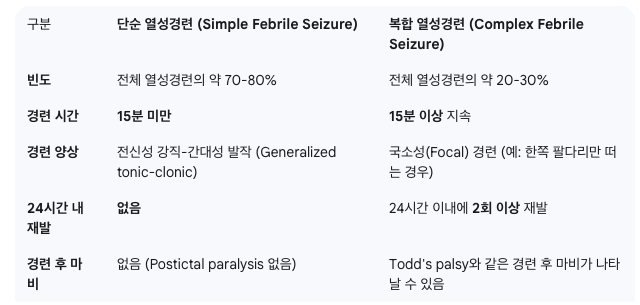

분류

열성경련은 임상 양상에 따라 단순 열성경련과 복합 열성경련으로 분류

임상양상

발생 시점: 주로 열이 급격히 오르는 시기에 발생함.

전구 증상: 대부분 특별한 전구 증상 없이 갑자기 발생함.

경련 양상:

단순 열성경련: 갑작스러운 의식 소실과 함께 눈이 돌아가고, 입술이 파래지며, 전신이 뻣뻣해지거나(강직성) 규칙적으로 떠는(간대성) 양상을 보임.

복합 열성경련: 신체의 일부에서 시작되거나, 15분 이상 지속되거나, 하루에 여러 번 반복될 수 있음.

경련 후 상태: 경련이 멈춘 후에는 대부분 깊은 잠에 빠지며, 의식이 돌아온 후에도 졸려 하거나 보채는 모습을 보임

진단

병력 청취: 발열의 원인, 경련의 양상(지속 시간, 모양, 재발 여부), 과거력, 가족력 등을 상세히 확인

신체 진찰 및 신경학적 진찰: 발열의 원인을 찾고, 수막 자극 징후 등 중추신경계 감염을 시사하는 소견이 있는지 평가

추가 검사: 대부분의 단순 열성경련에서는 추가 검사가 필요하지 않음. 단, 아래의 경우 선택적으로 시행함.

요추 천자 (Lumbar puncture)

필수 적응증: 수막염이나 뇌염이 의심되는 신경학적 징후(수막 자극 징후, 의식 변화 지속 등)가 있을 때.

고려 대상: 생후 6-12개월 영아에서 예방접종력이 불확실하거나, 경련 전 항생제를 복용한 경우

뇌파 검사 (EEG): 첫 단순 열성경련 후에는 권고되지 않음. 복합 열성경련이거나, 향후 뇌전증으로의 발전이 우려되는 경우 고려할 수 있음.

뇌영상 검사 (CT/MRI): 신경학적 이상 소견이 있거나, 두부 외상, 뇌압 상승 소견이 의심될 때 시행

혈액 검사: 발열의 원인을 파악하기 위해 시행할 수 있으나, 경련의 원인을 찾는 데는 제한적

치료

급성기 치료 (경련 중)

기도 확보 및 주변의 위험한 물건을 치워 안전한 환경을 조성

대부분의 경련은 5분 이내에 자연적으로 멈추므로 병원 밖에서는 약물 투여 없이 지켜보는 것이 원칙

5분 이상 경련이 지속될 경우(열성경련 지속상태)

1차 약물: Lorazepam (IV/IM), Diazepam (IV/PR), Midazolam (Buccal/IN)

해열 치료

경련을 멈추게 하는 효과는 없으나, 아이의 불편감을 줄여주기 위해 아세트아미노펜이나 이부프로펜 같은 해열제를 사용함

해열제 사용이 열성경련의 재발을 예방한다는 근거는 부족함

예방 치료

권고되지 않음: 단순 열성경련의 재발 예방을 위해 매일 항경련제(페노바르비탈, 발프로산)를 복용하는 것은 부작용 위험으로 인해 권장되지 않음

제한적 사용: 열이 날 때마다 간헐적으로 diazepam을 경구 또는 직장으로 투여하는 방법. 재발이 잦고 심한 열성 경련을 보이는 환아에서 효과적

신생아기 뇌전증(0~3개월)

오타하라 증후군 (Ohtahara Syndrome)

발병 시기: 생후 3개월 이내, 주로 신생아기

핵심 특징

주요 발작 형태: 강직 연축 (Tonic spasms)이 군집성으로 나타남.

뇌파 (EEG): 각성 및 수면 시 모두 억제-발현 (Burst-suppression) 패턴을 보임.

치료 (Treatment)

대부분의 항경련제에 반응이 좋지 않아 치료가 매우 어려움.

시도해 볼 수 있는 약물: 비가바트린 (Vigabatrin), 부신피질자극호르몬 (ACTH), 토피라메이트, 레비티라세탐 등.

케톤생성 식이요법 (Ketogenic diet)을 고려할 수 있음.

국소적인 뇌 구조 이상이 원인일 경우 뇌전증 수술을 고려

예후: 매우 불량하며, 대부분 웨스트 증후군(West Syndrome)으로 이행하고 심각한 발달 장애를 보임

초기 영아 근간대성 뇌병증 (Early Myoclonic Encephalopathy, EME)

발병 시기: 생후 1개월 이내, 주로 신생아기

핵심 특징

주요 발작 형태: 분절적이고 산발적인 근간대성 경련 (Erratic myoclonus)이 특징

뇌파 (EEG): 오타하라 증후군과 동일한 억제-발현 (Burst-suppression) 패턴

치료 (Treatment)

기존 항경련제에 거의 반응하지 않음

특정 대사 이상이 원인일 경우 해당 원인에 대한 치료(예: 비타민 B6 투여)를 시도

주로 발작 조절보다는 증상 완화를 위한 보존적 치료에 중점을 둠

예후: 매우 불량하며, 대부분 조기에 사망하거나 심각한 신경학적 후유증을 남김

영아기 뇌전증 (4개월~2세)

웨스트 증후군 (West Syndrome) / 영아 연축 (Infantile Spasms)

발병 시기: 생후 4~8개월에 호발 (3개월~2세)

핵심 특징

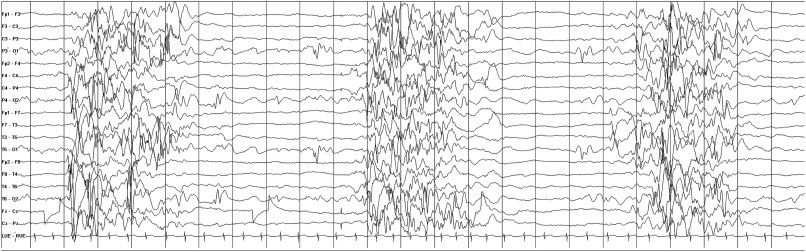

3대 특징: ①영아 연축, ②정신운동 발달의 퇴행, ③고부정 뇌파 (Hypsarrhythmia)

치료 (Treatment)

1차 약물: 부신피질자극호르몬 (ACTH), 비가바트린 (Vigabatrin)

특히 결절성 경화증이 원인인 경우 비가바트린 우선적으로 선택

비가바트린은 시야결손 부작용을 유발할 수 있어 안과적 추적관찰이 필수적

2차 치료: 경구 스테로이드, 토피라메이트, 발프로산, 케톤생성 식이요법

예후: 불량. 많은 경우 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)으로 이행함. 조기 진단과 적극적인 치료가 예후에 중요

드라베 증후군 (Dravet Syndrome)

발병 시기: 생후 1년 이내, 주로 6개월 전후

핵심 특징:

정상 발달 영아에서 열성경련 지속상태로 시작. 이후 다양한 형태의 발작이 나타나며 발달 퇴행이 동반. 극서파의 전반적 군발, 광과민성 등.

SCN1A 유전자 돌연변이가 약 80%에서 발견

치료 (Treatment)

발작 조절이 매우 어려운 난치성 뇌전증

1차 약물: 발프로산 (Valproate), 클로바잠 (Clobazam), 스티리펜톨(Stiripentol)

케톤생성 식이요법도 효과적

주의 약물: 카르바마제핀, 옥스카르바제핀, 라모트리진 등 Na+ 통로 차단제는 발작을 악화시킬 수 있어 금기

예후: 난치성으로 발작 조절이 어렵고, 인지 및 행동 장애가 심각하게 남음

유아기 및 학령 전기 뇌전증 (2~6세)

레녹스-가스토 증후군 (Lennox-Gastaut Syndrome, LGS)

발병 시기: 3~5세에 호발 (1~8세)

핵심 특징:

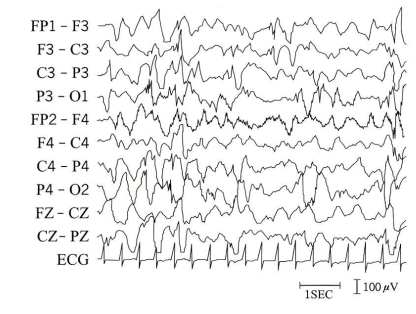

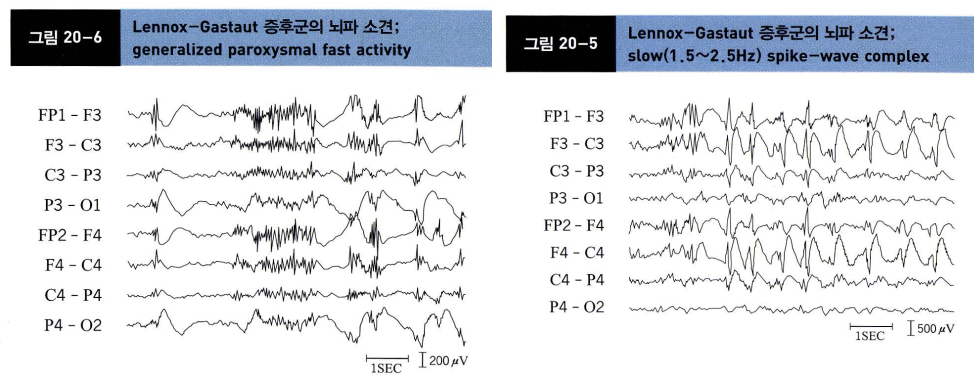

3대 특징: ①다양한 형태의 발작 (특히 강직 발작), ②심각한 인지 기능 장애, ③뇌파의 전반성 완만 극서파 복합체 (<2.5Hz) 및 GPFA

치료 (Treatment)

여러 약물을 병용해도 발작 조절이 어려운 경우가 많음 (약물저항성)

광범위 항경련제: 발프로산, 클로바잠, 라모트리진, 토피라메이트, 루피나미드.

비약물적 치료: 케톤생성 식이요법, 미주신경자극술 (VNS), 뇌량 절제술 (Corpus callosotomy)

예후: 가장 치료가 어려운 뇌전증 증후군 중 하나로, 발작과 인지 장애가 성인기까지 지속

근간대성-무긴장 뇌전증 (Myoclonic-Astatic Epilepsy, Doose Syndrome)

발병 시기: 1~5세에 호발 (7개월~6세)

핵심 특징:

근간대성 발작 또는 갑자기 힘이 빠지며 쓰러지는 무긴장 발작 (Astatic/Atonic seizures)이 주 증상

치료 (Treatment)

1차 약물: 발프로산, 레비티라세탐, 에토숙시미드

케톤생성 식이요법이 매우 높은 효과를 보이는 것으로 알려져 있음

주의 약물: 카르바마제핀, 옥스카르바제핀은 발작을 악화시킬 수 있음

예후: 다양함. 약 2/3는 조절되나 나머지는 난치성 경과를 보임

학령기 뇌전증 (6~12세)

소아 결신 뇌전증 (Childhood Absence Epilepsy, CAE)

발병 시기: 4~10세에 호발 (peak: 5~7세)

핵심 특징:

수 초간 멍하게 응시하는 전형적 결신 발작이 하루에도 수십 회 이상 반복됨.

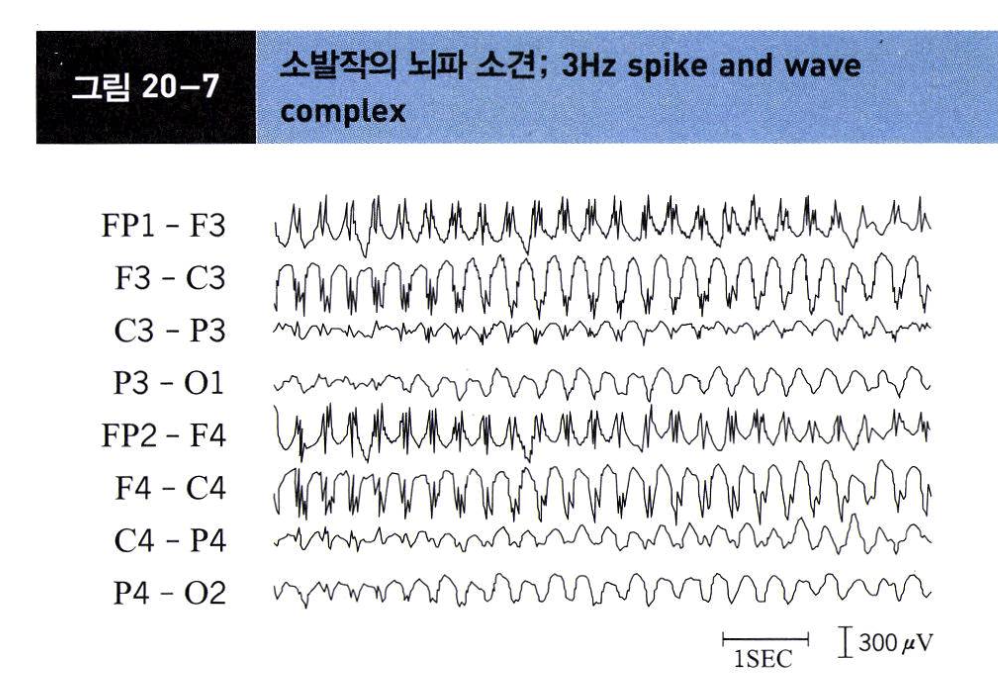

뇌파 (EEG): 특징적인 전반적 3Hz 극서파 복합체

치료 (Treatment)

1차 약물: 에토숙시미드 (Ethosuximide) 또는 발프로산 (Valproate)

에토숙시미드: 결신 발작에만 효과적이며 인지기능 부작용이 적음

발프로산: 결신 발작과 전신 강직-간대성 발작이 동반될 경우 더 효과적임

2차 약물: 라모트리진 (Lamotrigine)

예후: 매우 양호하며, 약물 반응이 좋고 청소년기에 80% 이상 소실

중심측두엽 극파를 보이는 양성 소아 뇌전증, 롤란딕 뇌전증 (BCECTS, Rolandic epilepsy)

발병 시기: 7~10세에 호발 (3~13세)

핵심 특징:

주로 수면 중에 발생하는 한쪽 얼굴, 입 주변의 감각 이상이나 경련, 침 흘림

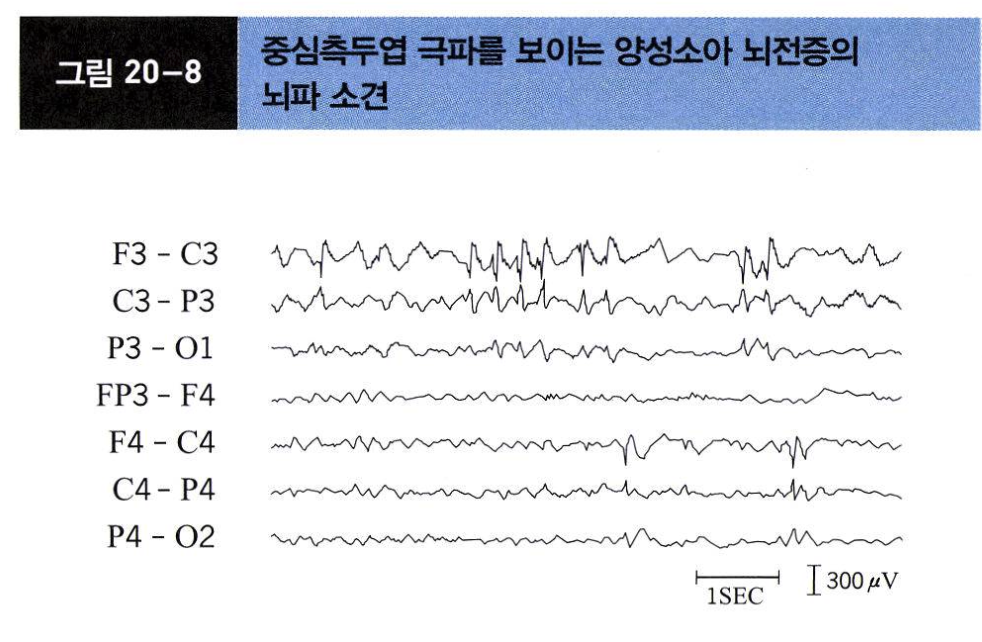

뇌파 (EEG): 특징적인 중심-측두부(Centrotemporal) 극파

치료 (Treatment)

1차 치료: carbamazepine, Oxcarbazepine

예후: 매우 양호하며, 약물 반응이 좋고 대부분 16세 이전에 자연 소실

청소년기 뇌전증 (12세 이상)

청소년 근간대성 뇌전증 (Juvenile Myoclonic Epilepsy, JME)

발병 시기: 12~18세에 호발

핵심 특징:

주로 아침에 잠에서 깬 직후 발생하는 양측 상지의 근간대성 발작 (움찔거림)이 특징. 전신 강직-간대성 발작 및 결신 발작이 동반될 수 있음

수면 박탈, 음주, 피로 등에 의해 쉽게 유발, 광감수성

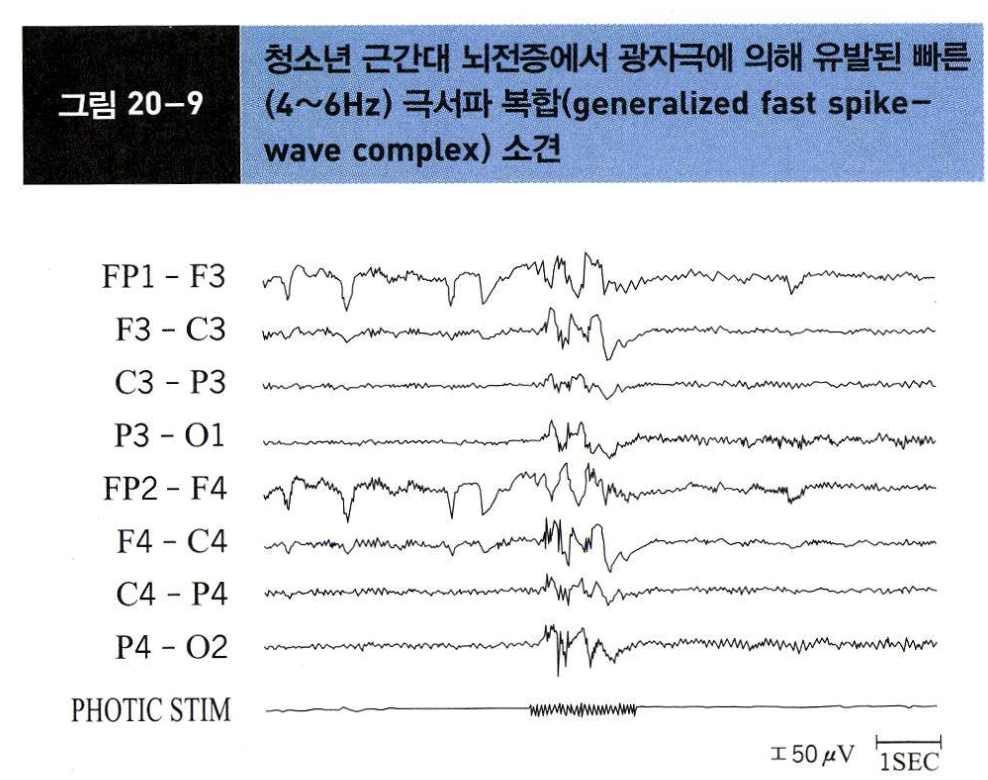

4~6Hz 의 다극서파

치료 (Treatment)

1차 약물: 발프로산 (Valproate)

기타 약물: Levetiracetam, Topiramate

생활 습관 교정 (충분한 수면, 금주)

예후: 약물에 대한 반응은 좋으나, 약물 중단 시 재발률이 매우 높아 평생 치료가 필요한 경우가 많음

[1] 홍창의 12e,pg. 1187-1192

뇌전증 지속증 (Status epilepticus)

정의: 단일 발작이 5분 이상 지속되거나, 또는 의식의 완전한 회복 없이 2회 이상의 발작이 반복되는 경우로 정의

과거에는 30분을 기준으로 하였으나, 5분 이상 지속되는 경련은 저절로 멈출 가능성이 낮고, 길어질수록 뇌 손상 위험이 증가하며 치료 반응도 감소하므로 응급상황으로 간주

처치

안정화 단계 (0-5분): 기도 확보(Airway), 호흡(Breathing), 순환(Circulation) 평가 및 안정화. 활력 징후 및 저혈당 교정 (10% DW)

1차 치료 (5-20분): 벤조디아제핀 계열 약물을 우선적으로 투여 (diazepam, lorazepam)

2차 치료 (20-40분): 1차 치료에 반응이 없는 경우 IV Fosphenytoin, phenytoin

3차 치료 (40-60분): 2차 치료에도 반응이 없는 불응성 경련 지속상태(Refractory SE)

마취제(미다졸람, 프로포폴) 지속 정주 요법을 고려하며, 중환자실에서 집중적인 모니터링(지속적 뇌파 감시 포함)이 필요

뇌전증 발작 유사 상황

소아기 양성 발작성 현훈 (Benign Paroxysmal Vertigo of Childhood)

정의: 갑작스럽게 발생하여 수 분 내에 저절로 소실되는 반복적인 현훈(어지럼) 삽화

특징

영유아기에 시작됨

아이가 갑자기 하던 행동을 멈추고 겁에 질린 표정으로 가구나 부모를 붙잡으려 함

창백, 구토, 안구진탕이 동반될 수 있음

의식은 완전히 유지됨

편두통의 전구 질환으로 간주됨

감별점: 의식이 명료하고, 주관적인 회전성 어지럼을 표현하거나 붙잡으려는 행동을 보이는 점이 뇌전증 발작과 다름

야경증 (Night Terrors, Pavor Nocturnus)

정의: 깊은 수면(NREM) 중에 갑자기 소리를 지르며 깨어나 극심한 공포와 자율신경계 항진 증상을 보이는 수면장애

특징

주로 학령 전기 아동에서 발생

잠든 후 1~2시간 내에 발생

심한 발버둥, 혼돈된 모습, 빈맥, 발한 등을 보임

달래려고 해도 반응이 없으며, 깨어나면 삽화에 대한 기억이 없음

감별점: 깊은 잠에서 발생하며, 달래지지 않고, 다음 날 기억하지 못하는 점이 복합부분발작(특히 전두엽)과 감별점

호흡중지발작 (Breath-holding Spells)

정의: 영유아가 울거나 놀란 뒤 숨을 내쉰 상태에서 호흡을 멈춰 저산소증으로 인해 의식 소실이나 신체 변화가 나타나는 현상

특징:

청색형: 분노, 좌절로 심하게 울다가 발생. 울음 → 호흡 정지 → 청색증 → 의식 소실 순서로 진행.

창백형: 갑작스러운 통증, 놀람으로 짧게 울거나 울음 없이 발생. 자극 → 창백 → 의식 소실 순서로 진행

항상 명확한 유발 요인이 선행

감별점: 증상 발생 전 명확한 유발 요인(울음, 통증)이 있고, 청색증이나 창백이 경련보다 먼저 나타나는 것이 특징

실신 (Syncope)

정의: 일시적인 뇌혈류 감소로 인해 발생하는 갑작스러운 의식 소실

특징:

어지러움, 시야 흐림, 메슥거림 등의 전구 증상이 흔함

의식 소실은 수초에서 수분 이내이며, 자세를 유지하지 못하고 쓰러짐

짧은 근간대성 경련(convulsive syncope)이 동반될 수 있음

발작 후 혼돈 없이 즉시 명료하게 회복됨

감별점: 전구 증상이 있고, 회복이 빠르며 발작 후 혼돈이 없는 점이 무긴장 발작이나 강직간대발작과 다름

몸서리발작 (Shuddering Attacks)

정의: 영아기에 발생하는, 춥거나 소변을 볼 때처럼 몸을 빠르게 떨거나 움츠리는 듯한 짧은 움직임

특징:

머리, 어깨, 몸통의 빠른 떨림이 수 초간 지속됨

의식은 완전히 유지되며 하던 행동을 계속함

흥분, 기쁨, 좌절 등의 감정 변화 시 유발될 수 있음

양성 경과를 보이며 성장하며 소실됨

감별점: 의식 소실이 없고, 뇌파 소견이 정상이며, 영아연축과 달리 군집성으로 나타나지 않음

기면증/허탈발작 (Narcolepsy/Cataplexy)

정의: 주간과다졸림증(기면증)과 함께, 웃거나 화를 내는 등 강한 감정 자극에 의해 갑자기 근육의 힘이 빠지는 현상(허탈발작)

특징

허탈발작은 턱이 처지거나, 고개가 떨어지거나, 무릎 힘이 풀려 주저앉는 양상으로 나타남

수 초에서 수 분간 지속되며 의식은 유지됨

주간과다졸림증, 입면/탈면 시 환각, 수면 마비가 동반될 수 있음

감별점: 무긴장 발작과 유사해 보일 수 있으나, 명확한 감정적 유발 요인이 있고 의식이 유지되는 점에서 감별됨

분노발작 (Temper Tantrums)

정의: 좌절감이나 욕구 불만으로 인해 소리를 지르거나, 물건을 던지고, 바닥에 드러눕는 등의 행동 폭발.

특징:

만 1~3세경에 흔함

원하는 것을 얻기 위한 목적성이 있으며, 주변의 관심을 의식함

스스로 다치지 않으려는 경향이 있음 (예: 바닥에 누울 때 머리를 조심함)

관심을 주지 않으면 멈추는 경우가 많음.

감별점: 의식이 명료하고, 행동이 목적 지향적이며, 외부 자극에 반응하는 점이 뇌전증 발작과 다름

정신성 비뇌전증 발작 (Psychogenic Non-Epileptic Seizures, PNES)

정의: 심리적, 정신적 스트레스가 신체적 증상으로 전환되어 뇌전증 발작과 유사한 형태로 나타나는 상태

특징:

눈을 꽉 감고 있는 경우가 많음

골반을 흔들거나(pelvic thrusting), 머리를 좌우로 흔드는(side-to-side head shaking) 등 비전형적인 움직임

증상의 강도가 변하거나, 울음이나 말이 동반되기도 함

수 분 이상 길게 지속되는 경향이 있음

감별점: 비동기적, 비전형적 움직임, 눈을 감고 저항하는 모습, 정상 뇌파 소견 등으로 감별

영아떨림 (Jitteriness)

정의: 자극에 의해 유발되는 고빈도의 진전(tremor)이

특징

입이나 팔다리의 자잘한 떨림

주로 외부 자극(소리, 움직임)에 의해 유발

떨리는 팔다리를 잡아주면 멈춤

감별점: 진전(Jitteriness)은 수동적으로 움직임을 억제할 수 있으나, 뇌전증 발작(간대성)은 억제되지 않음

양성 신생아 수면 근간대경련 (Benign Neonatal Sleep Myoclonus)

정의: 건강한 신생아가 오직 수면 중에만 보이는 근간대성 경련

특징:

비-렘(NREM) 수면 중에 발생

팔다리나 전신에 빠르고 짧은 근육 수축이 나타남

아기를 깨우면 즉시 멈춤

생후 수개월 내에 저절로 소실됨

감별점: 오직 수면 중에만 발생하고, 각성시키면 증상이 사라지며, 뇌파가 정상인 점이 신생아 발작과 가장 큰 차이점

0개의 글

** 제목만 보더라도 어떤 내용인지 알 수 있도록 완성된 문장으로 작성해주세요.

예시) 초음파 (X) → 초음파 사진에서 PDA 소견을 어떻게 알 수 있나요? (O)