윌슨병

윌슨병

정의: 선천성 구리 대사 장애를 일으키는 상염색체 열성 유전 질환

원인: ATB7B 유전자변이

병태생리

ATP7B 단백질은 간세포에서 담즙으로 구리를 배설하고, 뇌의 구리 축적을 방지하는 핵심적인 역할을 수행함.

유전자 변이로 기능이 소실되면 구리가 배설되지 못하고 간, 뇌, 각막, 신장 등에 축적되어 세포 독성을 유발

임상양상

발현 연령: 간증상은 30세 미만, 신경/정신 증상은 10-40대에 주로 발생

간 : 황달, 간비대, 부종, 복수

신경계 : 운동장애, 구음 장애, 근경직, wing-beating tremor, 무도병, 보행이상 등

정신계 : 우울, 불안, 성격변화 등

→ 청소년 및 젊은 성인에서 새로 발생한 전신 증상은 반드시 윌슨병 감별

안과 소견 : Kayser-Fleischer ring (pathognomic sign), sunflower cataract

신장 : Fanconi syndrome

용혈성 빈혈, 골다공증, 구루병, 골절

진단

생화학적 검사

혈청 세룰로플라스민 감소 (20mg/dL): 진단에 가장 중요

혈청 총 구리 감소 (단, 급성 간부전 시에는 간에서 구리가 방출되어 증가할 수 있음)

24시간 소변 구리 배설량 증가 (> 100 µg/24h)

페니실라민 부하 검사: 약물 투여 후 소변 구리 배설이 현저히 증가함

조직 검사

간 생검을 통한 구리 정량: 진단의 Gold Standard

간 조직 내 구리 농도 > 200 µg/g dry weight (정상: 20-50 µg/g)

분자유전학적 검사

ATP7B 유전자 돌연변이 확인

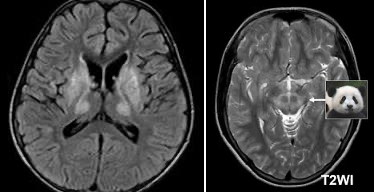

영상 소견

T2/FLAIR: GP, thalamus, midbrain 의 High SI

치료 : 평생 치료가 원칙이며, 목표는 체내 구리 축적을 막고 과도한 구리를 제거하는 것

구리 킬레이트 요법 (Chelating Agents)

D-penicillamine: 소변을 통한 구리 배설을 촉진

부작용: 신독성, 골수 억제, 피부 발진, 신경 증상 초기 악화 가능

피리독신 (비타민 B6) 결핍을 유발하므로 함께 복용해야 함

Trientine: D-penicillamine의 부작용으로 사용이 어려울 때 선택하는 1차 약제

Tetrathiomolybdate: 알부민-구리 복합체를 형성하여 구리 독성을 빠르게 중화시킴

→ FDA 승인을 받지 못함

구리 흡수 억제제

아연 (Zinc salts): 주로 무증상 환자의 초기 치료나 킬레이트 치료 후 유지 요법으로 사용

임산부에게 비교적 안전하게 사용 가능

간 이식

급성 간부전으로 발현하거나, 내과적 치료에 반응하지 않는 비대상성 간경변 환자에서 시행

[1] Harrsion 22e, pg. 3338-3340

1개의 글

by

hyperhypo

·

2025년 12월 11일

트리엔틴 설명에 페니실라민 부작용 있을 때 선택하는 일차약제라고 써 있는데

페니실라민이 우선인건가요? 다른 교재에는 트리엔틴이 일차 약제로 되어 있어서요

** 제목만 보더라도 어떤 내용인지 알 수 있도록 완성된 문장으로 작성해주세요.

예시) 초음파 (X) → 초음파 사진에서 PDA 소견을 어떻게 알 수 있나요? (O)